استاد مکرم ڈاکٹر شیخ عبدالرؤف کی برسی کے موقع پر چند تاثرات

(ڈاکٹر لیاقت علی)

میں نے ایم۔ اے اُردو میں داخلہ لیا تو شیخ صاحب شعبۂ اُردو کے چیئرمین تھے۔ اُن سے میری پہلی ملاقات اِسی آفس میں ہوئی تھی۔ میں نے جب بتایا کہ میں امجد اور رشیدہ کا چھوٹا بھائی ہوں تو شیخ صاحب نے تفنن طبع کی خاطر اپنے ٹھیٹ دہقانی لہجے میں اِک پھلجڑی چھوڑی اور کمرے میں بیٹھا ہر شخص کھل اُٹھا۔ بات نجانے کیا تھی، یاد نہیں مگر تناظر یہی تھا کہ مجھ سے پہلے میرے دو بڑے بہن بھائی بھی اسی شعبے سے ایم۔اے اُردو کر چکے تھے۔

اُنہی دنوں ڈاکٹر انوار احمد کی ترکی جانے کی خبریں بھی ملتی رہیں۔ ہماری کلاس بھی چند اُنہی بد نصیب کلاسوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں ایم ائے کے دورآن انوار صاحب کی صحبت سے فیض یابی کا موقع میسر نہ آیا۔ پھر ان دو برس میں انوار صاحب ایک بار وطن لوٹے بھی تو ہمیں اُن سے براہ راست مکالمے کا موقع نہ ملا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم اُن سے ملنے کے متمنی نہ تھے مگر شیخ صاحب اور انوار صاحب کے دیرینہ تعلقات میں پھوٹتی یہ وہی چنگاری تھی جو بالآخر اپنے انجام میں جہاز سے نکلتے شعلوں تک جا پہنچی۔

شیخ صاحب نے ہمیں سالِ اوّل میں تنقید اور دوم میں اقبالیات کا پرچہ پڑھایا۔ کلاس کے معاملے میں ہم (واضح رہے کہ جمع کا صیغہ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کی اجتماعی نمائندگی کے طورپراستعمال کررہا ہوں) نے انہیں ہمیشہ ضابطوں کا پابند پایا۔

صدرِ شعبہ کی حیثیت سے اُنہیں بے شمار مصروفیات سے واسطہ رہا مگر یہ مصروفیات اُن کی تدریسی ذمہ داریوں میں کبھی دیوار نہ بنیں۔ ہر بار وہ معروفیت کی یہ دیوار پھلانگ کر کلاس سے پانچ منٹ پیشتر ہی دروازے پر آن کھڑے ہوتے اور پھر اپنی کلاس ختم ہونے تک کلاس میں موجود رہتے۔ دوران لیکچر کئی مرتبہ اُن کی حِس مزاح اُنہیں گد گداتی تو اچانک کسی شوخ شرارتی بچے کی طرح اپنی مادری زبان میں کوئی پھلجڑی چھوڑتے اور قبل اس کے کہ کلاس پٹڑی سے اُترے ، نہایت سنجیدگی سے اپنے موضوع پر لیکچر دیتے لگتے۔

یونیورسٹی میں دکھائی دیتی نئی نئی آزادی اور مخلوط تعلیم کی رونق ہمیں ایسی باقاعدگی سے محبت پر کیونکر اُکساتی! یہی وجہ تھی کہ امتحانات سے کچھ پہلے تک وہ کبھی بھی ہمارے پسندیدہ اساتذہ میں شمار نہ ہوئے۔ لیکن جوں جوں امتحانات قریب آتے گئے توں توں ہمیں اُن کے کلاس لیکچرز کی اہمیت کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ وہ بلاشبہ اُن اساتذہ میں شمار کئے جاسکتے تھے کہ جن کے محض کلاس لیکچر پڑھ کر امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا تھا۔ وہ لیکچر ز آج بھی میری ڈائری میں محفوظ ہیں اور آج جب میں اُن پر نظر دوڑا رہا ہوں تو انہیں محض پڑھ نہیں سن بھی رہا ہوں۔ شیخ صاحب کی بلند آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے جو دوران لیکچر کچھ دیر کے لئے آس پاس کے ماحول سے بیگانہ ہو جاتے اور اتنی بلند آواز میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اُن کی کئی باتیں تو ہم نے کلاس روم سے ملحقہ کینٹین کی کرسیوں پر چائے پیتے ہوئے بھی سمجھتے رہے۔

کمرہ جماعت میں اپنے زمانۂ طالب علمی کے کلاس نوٹس اور زیر مطالعہ رہنے والی کتب پر دیئے فٹ نوٹس کے تذکروں سے طالب علموں میں علم دوستی کا رجحان پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔

اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں میں انتہائی سخت گیر ہونے کے باوجود ہم نے اپنے عمومی مزاج میں انہیں نہایت بذلہ سنج پایا۔ اتنے بذلہ سنج کہ بسا اوقات اُن کے چھوڑے ہوئے شگوفوں اور لطیفوں سے پوری کلاس کشتِ زعفران بن جاتی۔

کلاس میں بالعموم اپنی اہلیہ کی ہیبت اور اپنی تابع فرمانی کے قصوں سے تنقید اور اقبالیات ایسے پیچیدہ مضامین کو سماعت کے قابل بناتے رہتے۔

لڑکیوں کو یونیورسٹی کے اس رومان پرور ماحول سے نکال کر مستقبل کی ایسی ایسی خوف ناک تصویریں دکھاتے کہ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوجاتیں۔ انہیں اکثر یہ نصیحت کرتے رہتے کہ شادی کے بعد سر پر دوپٹہ باندھے، جھاڑو پکڑے مظلومیت کی تصویر بن کر شوہر کے سامنے مت آنا کیوں کہ مرد ایسی بے زاری سے ہمدردی پیدا نہیں کرتا بلکہ مزید بے زار ہو جاتا ہے۔

شیخ صاحب طلباء و طالبات کو ہمیشہ بیٹا اور بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے اور اس طرزِ تخاطب میں بھی اُن کے علاقائی لہجے کی کرختگی شامل ہو جاتی۔

اگرچہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور روشن خیالوں اور ترقی پسندوں کے دوست تھے، مگر بعض دینی و دنیاوی معاملات میں خاصے بزدل تھے۔ اس لئے ان سے کبھی بھی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ کرسکے۔ مخلوط ادارے میں پڑھانا اُن کی ذمہ داری تھی مگر مجھے یقین ہے کہ معاملہ اگر اختیار کا ہوتا تو وہ اس کے حق میں ووٹ نہ دیتے، چونکہ مخلوط تعلیم میں بالعموم اور ادب کی کلاس میں بالخصوص لڑکوں اور لڑکیوں کی جذباتی وابستگیوں کو پنپنے کے خاصے مواقع میسر آتے ہیں اور وہ ان وابستگیوں میں جن راستوں کے مسافر بنتے ہیں اُن سے شیخ صاحب کبھی بھی ذہنی مطابقت پیدا نہ کرسکتے تھے۔ اس معاملے میں حدود آرڈیننس کی طرح اُن کے مزاج میں بھی یہ سقّم موجود رہا کہ وہ جبرو اختیار کو ایک ہی صف میں شمار کرتے رہے۔

لڑکوں اور لڑکیوں سے الگ الگ مذاق بھی کرلیتے مگر اُنہیں براہ راست ایک دوسرے کی قربت میسر آئے، اس کے حق میں نہ تھے۔ اس معاملے میں اُن کے قوانین نہایت سخت تھے۔ طالب علم خواہ کتنا ہی ذہین فطین کیوں نہ ہو اُن سے یہ رعایت نہ لے سکا۔ کیوں کہ ذہانت اُن کے نزدیک قدر تھی مگر اسے اخلاق پر فوقیت نہ دیتے اور اخلاقیات کے معاملے میں بھی وہ کسی اجتہاد کے قائل نہ تھے بلکہ پرانی وضع کے انسان تھے۔

اِدھر مجھے ریڈیو پروڈیوسر منظور کامران کے چھوٹے بھائی طاہر عباس اور فخر بلوچ کے فرزند عزیز آصف بلوچ ایسے دوستوں کی صحبت میسر آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اُن سے زیادہ بن نہ پائی۔ ہم سوائے کلاس کے ہر معاملے میں باقاعدہ تھے اور شیخ صاحب اس معاملے میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ یوں آئے روز ہماری پیشیاں پڑتی رہیں اور ہم خود کو اپنے عہد کا چے گوپرا سمجھ کر ہر اُس دستورِ نو پر دستخط ثبت کرتے رہے جو ظلم کے ان ضابطوں کو توڑنے کی ترغیب دے رہا ہو۔

آصف بلوچ کیوں کہ شیخ صاحب کے دوست اور ہم جماعت فخر بلوچ کا فرزند تھا اس لئے بہت سے معاملات میں بغاوت کی ان تحریکوں کی منصوبہ بندی میں شامل تو ہوتا مگر جونہی بات کسی عملی پیش قدمی کی طرف بڑھنے لگتی اُس کے بھاری بھرکم جُسّے میں دھڑکتا ہوا ننھا سا دل اس پر لرزہ طاری کردیتا اور وہ ہمارے سامنے جڑی ہوئی ہتھیلیوں کی دیوار کھڑی کر دیتا۔

میں کیوں کہ فطری طورپر خود بھی بزدل تھا مگر بہادری کے اس بہروپ سے باہر نکلنے سے ڈرتا تھا اس لئے آصف کی اس درخواست پر فوراً سرِ تسلیم خم کرلیتا مگر طاہر خون خوار نظروں سے ہماری طرف دیکھتا اور پھر بے دریغ سناتا ہوا چلا جاتا۔ ہم سے تو خیر شیخ صاحب کو بعض نا تجربہ کاری سے پیدا ہونے والی براہ راست حرکتوں کی وجہ سے شکایت تھی مگر طاہر کو وہ نہایت تجربے کار ، گھاگھ اورنجانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ تو بھری کلاس میں کسی بات پر اُسے کہہ دیا تمہارے ذہن میں خنّاس بھرا ہوا ہے۔

مگر یہ کلاس روم کی عزت افزائی صرف اُس کے حصے میں تھوڑا ہی آئی۔ ہم بھی بارہا بے عزت ہوتے رہے۔ ایک واقعہ فی الوقت یاد آرہا ہے تو بیان کرتا چلوں۔ ہوا یوں کہ جونیئر کلاس شعبے میں آئی تو حسبِ روایت ہم نے اُن کا خوب ’’استقبال ‘‘کیا۔ اس’’استقبال‘‘ میں کلاس کی ایک آدھ کرسی بھی ٹوٹ گئی۔ حسن اتفاق تھا کہ اس کرسی ٹوٹنے کے واقعے سے میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ مگر شیخ صاحب کو یہ بات کون سمجھاتا۔ اگلے روز کلاس میں آئے تو چھوٹتے ہی پہلے تو پوری کلاس کی اجتماعی ’’کلاس لی‘‘ اور پھر اِس کرسی کے واقعے کو میری ذمہ داری بتاتے ہوئے بھری کلاس میں مجھے بے عزت کردیا۔ میں کیوں کہ اُس روز اتفاقاً سچا تھا اس لئے اس بے عزتی پر بھنّا کر کلاس روم سے نکل گیا۔

اگلے روز تک شاید اُنہیں حقیقی صورتِ حال کا علم ہو چکا تھا اس لیے اُن کے لہجے میں معذرت تھی۔ میرے اُس وقت کے اُبلتے ہوئے انڈے ایسے شعور نے اس معذرت خواہانہ لہجے کو اپنے ردعمل کا نتیجہ سمجھا تو دوست احباب میں شیخیاں بکھیرتا پھرا۔ مگر آج سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ اُنہوں نے کیسا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور میں کتنی چھوٹی سی بات پر خوش ہوتا رہا۔

اسی طرح ایک واقعہ اور بھی یاد آرہا ہے۔ ہمارا ایک روزہ تفریحی دورہ پنجند گیا تو واپسی پر ہونے والی پڑتال میں معلوم ہوا فائنل کا ایک طالب علم اور ہماری کلاس کی ایک طالبہ غائب ہیں۔ بسیں روانگی کے لئے تیار تھیں اور اُدھر اُن دونوں کا انتظار اور تلاش جاری تھی۔ اُس روز میں نے شیخ صاحب کو انتہائی اضطراب میں دیکھا۔ کبھی ٹہلتے تو کبھی بیٹھ جاتے۔ بیٹھے ہی اُٹھ کھڑے ہوتے اور پھر ٹہلتے ٹہلتے کچھ بڑ بڑانے لگتے۔ آخر آخر خود بھی اس تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور پھر یہ عجیب واقعہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے لڑکی کو باقاعدہ تھپڑ رسید کر دیا۔

واپسی پر سو قیاس پیدا ہوئے کہ شیخ صاحب نے درست کیا یا غلط؟ خیر بات آئی گئی ہوگئی اور پھر کچھ ہی عرصے میں ہم نے خود اُس لڑکی کی زبان سے شیخ صاحب کے تھپڑ کی تائید سنی۔

دراصل اُن کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو شعبے کا سربراہ تو سمجھتے ہی تھے، اِن طالبات کے معاملے میں خود کو اُن کا باپ بھی تصور کرتے تھے۔ ایسے میں ایک حقیقی باپ کا ردعمل بھی شاید یہی ہوتا جو اُس روز شیخ صاحب کا تھا۔

شیخ صاحب کی حقیقی صاحب زادی بھی میری ہم جماعت تھیں اور اُن کے معاملے میں بھی ہم نے انہیں ہمیشہ ایک فکر میں مبتلا پایا۔ کلاس لیکچرز کے علاوہ فارغ اوقات میں عموماً چاچا اسماعیل کو بھیجتے کہ جاؤ اُسے کمرے میں بلا لاؤ۔ اس آمد میں ذرا تاخیر ہوتی تو خود کمرے سے نکل کر راہ داری میں ٹہلنے لگتے اور اُس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک کہ اُسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا نہ دیکھ لیں۔

لڑکیوں کے معاملے میں غیر یقینی کی یہ صورت حال انہیں ہمیشہ درپیش رہی۔

لباس کے معاملے میں ہم نے انہیں ہمیشہ سادگی پسند پایا۔ ہاں مگر صفائی کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ گرمیوں میں واش اینڈ ویئر شلوار سوٹ یا کبھی کبھار پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے اور سردیوں میں شلوار سوٹ پر ہاتھ سے بُنے ہوئے سویٹر یا پرانی وضع کے پینٹ کوٹ پہنتے اور اُسی طرح پرانی نکٹائیاں بھی اہتمام سے لگا کر آتے۔

کیوں کہ شوگر اور دل کے مریض تھے اس لئے چال ڈھال اور کام کاج میں بہت پھرتیلے نہ تھے۔ اس شوگر کی بھی عجب کہانی ہے۔ بقول ڈاکٹر انوار احمد آغاز میں جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ وہ شوگر ایسی جان لیوا بیماری کی لپیٹ میں آ گئے ہیں تو معاملات زیست التوا میں ڈالتے گھر کی چار دیواری میں قید ہو گئے۔ انوار صاحب خیریت کے ساتھ حوصلہ دینے عیادت کو گئے تو انہیں دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولے انوار میں نے سنا ہے اس بیماری کا مریض بچتا نہیں۔۔۔ اس پر انوار صاحب نے جواب دیا ویسے کبھی کسی کو بچتا دیکھا ہے۔۔؟

اس پر پھر سے اسی تندہی سے زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ کلاس لیکچر کے دوران کرسی پر نہ بیٹھتے۔ باقی جسم فربا نہیں تھا مگر توند قدرے نکل آئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونوں پاؤں بیرونی طرف نکال کر سیدھا چلتے بلکہ بسا اوقات تو یوں محسوس ہوتا جیسے چلتے ہوئے کوئی پیچھے سے اُنہیں کمر پر ہتھیلیاں جمائے دھکیل رہا ہے اور وہ اپنا سارا بوجھ اُس پر ڈالے قدم بھرتے چلے جا رہے ہیں۔

سر پر بال اب کافی کم تھے اور چہرے پر اِک قدرے سلیٹی رنگ کی متناسب داڑھی تھی۔ نہ بہت بڑھی ہوئی نہ بہت ترشی ہوئی۔ مُٹھی بھر نہیں بلکہ ذرا اِس سے کم۔ نظر کا چشمہ ہمیشہ آنکھوں پر رہتا۔ کبھی کبھار بات کرتے ہوئے اُسے اُتار کر رومال یا قمیض کے گھیرے سے صاف کرتے تو آنکھیں میچ میچ کر اس کے شیشوں کو غور سے دیکھتے رہتے۔ ایسے میں وہ بالکل ایک مختلف شخصیت میں ڈھل جاتے۔ چشمہ واپس اپنی جگہ پر آتے ہی احساس ہوتا ارے یہ تو اپنے شیخ صاحب ہیں۔۔۔۔۔!

تحقیق و تنقید اور علمی معاملات میں وہ حد درجہ سنجیدہ طبیعت کے حامل تھے۔ ادب کے کلاسیکی مزاج کے رسیا اور روایت پسند انسان تھے اس لئے جدید تر ادبی نظریات سے زیادہ ہم آہنگی پیدا نہ کرسکے۔ عابد علی عابد کے فن و شخصیت پر اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ تحریر کیا جو بعدازاں شائع بھی ہوا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مقالہ اپنے تحقیقی مزاج اور تنقیدی بصیرت کے اعتبار سے نہایت عمدہ کام ہے تو کچھ بے جا نہیں کہوں گا۔

عابد کی شخصیت سے انہیں عشق تھا۔ وہ ان کی علمی بصیرت کے حد درجہ قائل تھے۔ اپنی گفتگو میں بارہا عابد علی عابد کے حوالے دیا کرتے تھے۔ کوئی دس منٹ بھی اُن سے گفتگو کرلیتا شعوری یا غیر شعوری سطح پر اس گفتگو میں عابد علی عابد کا ذکر ضرور چھیڑ لیتے۔

بسا اوقات تو اُن کی تقریر، لیکچر یا شعبے میں کسی ایم۔ فِل یا پی ایچ ڈی کے مجلسی دفاع کے دوران ہم دوست یہ شرط لگا کر بیٹھتے کہ ہو نہ ہو وہ عابد علی عابد کا ذکر ضرور چھیڑیں گے، اور وہی ہوتا۔ موضوع خواہ لسانیات سے متعلق ہو یا شاعری سے، فکشن ہو یا تنقید اور تو اور کوئی جدید تر مغربی دانش ور ہی کیوں نہ زیر بحث ہو شیخ صاحب عابد علی عابد کا حوالہ تلاش کر ہی لیتے۔

مجھے یاد ہے قاسمی صاحب کی ادارت میں نکلنے والے ادبی جریدے ’’فنون‘‘ کے تنقیدی حصے پر پی ایچ ڈی کا کام کرنے والے سکالر ابرارآبی ایک سیمینار میں اپنے کام اور اُس کی حدود سے متعارف کروا رہے تھے کہ شیخ صاحب نے سوال کیا۔ ’’اچھا یہ بتایئے کہ عابد علی عابد بھی ’’فنون ‘‘میں شائع ہوتے رہے تھے؟‘‘

اسی طرح بیسویں صدی کی منتخب نثر نگار خواتین کا ایک تنقیدی تذکرہ میری اہلیہ عذرا نے ایم۔فِل میں لکھا تو مجلسی دفاع میں شیخ صاحب کا سوال تھا’’عابد کی بیٹی بھی افسانہ لکھتی ہے۔ آپ نے اُسے اس انتخاب میں شامل کیا ہے؟‘‘

اپنے موضوع سے ایسی نسبت اور محبت کم کم دیکھنے کو ملتی ہے۔

شعبے نے ایم۔فِل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات کے زبانی امتحان بند کمرے میں لینے کے بجائے بھری مجلس میں لینے کا فیصلہ کیا تو اپنے مجلسی دفاع کے روز میں نے ان مقالہ نگاروں کو بار بار شیخ صاحب کے کمرے میں جھانک جھانک کر دیکھتے اور یہ دعا کرتے ہوئے بھی پایا کہ اللہ آج شیخ صاحب رخصت پر ہوں۔ سبب اس دعا کا یہ تھا کہ اِدھر مقالہ نگار اپنے کام کی نوعیت، حدود اور تعارف سے آگاہ کرتا اُدھر شیخ صاحب کے سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ ایسے میں امیدوار تو امیدوار نگران بھی ماتھے کے پسینے پونچھتے رہتے اور پھر وہ اُنہیں ساری ہزیمت سے بچاتے ہوئے خود ہی یہ کہہ کر بات ختم کردیتے ۔

شاباش بیٹا! مگر خدا جانتا ہے یا شیخ صاحب کہ اس شاباش سے شعبے کا ہر طالب علم اور نگران کسی قدر ڈرتا رہا۔

اپنی زندگی کے آخری پانچ سات برس شیخ صاحب کے شعبۂ اُردو کے سینئر اساتذہ سے کچھ نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ پہلے پہل تو یہ اختلافات خاموشی سے لڑی جانے والی ایک سرد جنگ کی صورت چلتے رہے مگر آہستہ آہستہ بات براہ راست ہوتی چلی گئی۔

کھٹمنڈو سے واپسی پر شیخ صاحب کی دوبارہ بطور صدرِ شعبہ تقرری اور پھر تبدیلی سے تادم آخر ان رنجشوں میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بات اگر دوستوں اور رفقاء کار تک رہتی تو شاید برا نہ تھا مگر آخری دو برس تو شعبے کے طلباء کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں فریق بننا پڑا۔

ہم نے اسی اثناء میں پندرہ منٹ کے فوری نوٹس پر شعبے کے اساتذہ کا سامان ایک سے دوسرے کمرے میں منتقل ہوتے اور راہ داریوں میں سجتے ہوئے دیکھا۔ اس دوران ہم نے ایک دوسرے کی شادیوں کے گواہوں اور کندھا سے کندھا چلا کر زندگی کے ہموار ناہموار راستوں پر چلنے والے دوستوں کو بذریعہ خطوط ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہوئے بھی پایا۔ اور اسی دوران ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلفی سے آلتی پالتی مارے خود ہی پکانے اور کھانے والوں کو اپنے اپنے کمروں کے حصار میں چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر شاگردوں اور خیر خواہوں کے دل جلتے رہے اور وہ کوشش کرتے رہے کہ خزاں رسیدہ یہ بہاریں کبھی پھر سے لوٹ آئیں مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔

دراصل شیخ صاحب صاف گو تو تھے ہی مگر زود رنج بھی تھے۔ اپنے جن بے باکانہ تبصروں اور ناراضگیوں کو وہ جرأت سے تعبیر کرتے تھے مقابل اگر اُنہی سے کام لے تو اِسے اپنے خلاف گہری سازش گردانتے تھے۔ اور پھر اس سازش کا ادراک اور بعض ناعاقبت اندیش دوستوں کی تائید اُنہیں بے حد رنجیدہ کردیتی تھی۔ اس قدر نجیدہ کہ وہ کسی مصلحت یا مصالحت پر بھی آمادہ نہ ہوتے۔

کھٹمنڈو سے لوٹے تو ڈاکٹر روبینہ ترین، صدرِ شعبہ اور ڈاکٹر انوار احمد فیکلٹی ڈین تھے۔ شیخ صاحب کی خواہش تھی کہ صدرِ شعبہ کی ذمہ داری اب انہیں سونپ دی جائے جب کہ انوار صاحب کا خیال تھا اگر وہ کچھ وقت دیں تو وہ انہیں اپنی ڈین شپ کی مقررہ مدت سے تین ماہ پیشتر ہی ڈین کے عہدہ کے لئے نامزد کردیں گے۔ اور اگر اس عمل میں بھی کوئی رکاوٹ پیش ہوئی تو صدرِ شعبہ کے لئے شعبے کا مکمل سٹاف اُن کی نامزدگی کی تائید کرے گا۔

اسی اثناء میں اس وقت کے وائس چانسلر ڈاکٹر کرامت نے اچانک انہیں صدر شعبہ نامزد کردیا تو ڈاکٹر انوار احمد، ڈین آفس سے بائی پاس ہوتے اس فیصلے کو شیخ صاحب کی وائس چانسلر سے مل کر طے ہونے والی حکمت عملی سمجھ کر شدید رنجیدہ ہوئے۔ اُدھر شیخ صاحب کا مؤقف تھا کہ وہ وائس چانسلر کے اس فیصلے سے خود بھی بے خبر تھے۔ مگر یہ مؤقف وہ اپنے عمومی مزاج کی وجہ سے سمجھا نہ سکے اور نتیجتاً دلوں میں پیدا ہوتے ملال کھلی مخالفت میں بدلتے چلے گئے۔

جلتی پر تیل ڈالنے والے ہر دو طرف غلط فہمیوں کو تقویت دیتے رہے اور کچھ ہی عرصے میں شیخ صاحب از سرِ نو صدرِ شعبہ کی حیثیت سے محروم کردیئے گئے۔ اس بات کو لے کر کے وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ پھر کسی معروضی حقیقت کو سننے پر آمادہ نہ ہوئے۔ بہت سے خیر خواہوں نے چاہا بھی کہ غلط فہمیوں کی یہ دیوار گراسکیں مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔

آخرآخر انہوں نے خاموشی سے ہتھیار پھینک دیئے اور چپ سادھ لی۔ پھر شعبے میں سیمینار ہوئے یا دعوتیں، جلسے ہوئے یا تقریبات، کانفرنسیں ہوئیں یا اشاعتی کام شیخ صاحب کو اِن سے عملاً کوئی سروکار نہ رہا۔ ہر چند وہ اپنی تدریسی ذمہ داریاں نبھاتے رہے مگر کسی بھی انتظارمی ذمہ داری سے کنارہ کش ہوگئے۔

اس دوران ان سے اُردو اکادمی کی بعض نشستوں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اب اُن کی وہ ظریفانہ حس کہ جو کبھی لوگوں کو ہدف بناتی تھی اپنا نشانہ لینے لگی تھی۔ خود پر طنز کرتے اور ہنستے تھے۔ خادم علی ہاشمی ان دنوں اُن کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ وہی اپنی گاڑی میں اُنہیں ساتھ لے آتے۔ اگرچہ ابھی دو برس ہوئے شیخ صاحب نے اپنی گاڑی بھی خریدلی تھی مگر ڈرائیونگ نہیں جانتے تھے۔ اس گاڑی خریدنے میں بھی بقول ڈاکٹر نعمت الحق انہوں نے تین سے چار ماہ کا عرصہ لیا اور بہ مشکل ایک گاڑی اُن کے مطلوبہ معیار پر پوری اُتری۔ اب اگر انہیں کوئی دوست یا ڈرائیور دستیاب ہوتا تو گاڑی میں سفر کرتے ورنہ وہی درویشانہ مزاج جو تمام عمر ساتھ رہا۔

میں نے انہیں ایک سچا، کھرا اور حقیقی سیلف میڈ انسان پایا۔ اپنے علم، منصب اور حیثیت میں اضافے کے خواہش مند تو رہے مگر پاؤں کبھی چادر سے باہر نہیں نکلنے دیئے۔

مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں اہل خانہ کی خواہشات کا پاس نہ ہوتا تو شاید وہ نیپال بھی نہ جاتے۔ ہم ابھی ایم۔اے سالِ دوم میں تھے کہ شیخ صاحب تین برس ڈیپوٹیشن پر کھٹمنڈو چلے گئے۔ جانے سے پہلے طاہر ، میری اور آصف کی اُن سے ایک ملاقات اسلام آباد میں ہوئی۔

ہم تینوں میرے ایم ۔اے کے مقالے کے سلسلے میں افتخار عارف کا انٹرویو لینے اسلام آباد تھے کہ زیرو پوائنٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے ویگن میں سے ہماری نظر شیخ صاحب پر پڑی جو دوسری سمت سے آنے والی ویگن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے ویگن رکوائی اور دوڑ کر اُن کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔

اس سے پہلے وہ شعبۂ اُردو کی تاریخ کا واحد لانگ ٹرپ منسوخ کرچکے تھے۔ بدقسمتی سے یہ کلاس ہماری ہی کلاس تھی اور منسوخی کے اسباب میں بھی ہم تینوں سرفہرست تھے۔ یہ ملال اگرچہ ہمارے دلوں میں تھا مگر یوں انہیں اسلام آباد میں دیکھا تو ہم سے رہا نہ گیا اور دوڑ کر ان سے ملنے چلے گئے۔ وہ اپنے ویزے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور یوتھ ہاسٹل میں قیام پذیر تھے۔ باتوں باتوں میں ہم نے اپنی کوتاہیوں پر معافی چاہی تو وہ ہمیں اپنے ساتھ ہاسٹل لے گئے۔ پھر ہم نے ایک قریبی ہوٹل میں کھانا کھایا اور باوجود ہماری ضد کے شیخ صاحب نے ہمیں بل ادا نہ کرنے دیا۔

واپسی پر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ فلاں تاریخ کو ملتان سے نیپال روانہ ہو رہے ہیں تو میں انہیں الوداع کہنے ایئر پورٹ پہنچا۔ انہیں یونیورسٹی کی گاڑی چھوڑنے آئی تھی۔ ان کے اہل خانہ بھی ہمراہ تھے۔ مبارک مجوکہ سمیت چند دوست بھی موجود تھے مگر شعبے کے اساتذہ وہاں موجود نہیں تھے۔ شعبے سے اختلافات کی یہ وہ دبی ہوئی چنگاری تھی کہ جس کا دکھ شعبے سے وابستہ ہر شخص کو رہا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ بے بسی کے گھونٹ بھرتا رہا۔

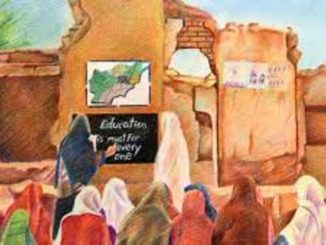

پھر وہ اٹل گھڑی بھی آئی کہ جس کی آمد پر اُن کا کامل ایمان تھا کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ مگر یہ گھڑی یوں بھی آسکتی ہے اس کی خبر شاید اُنہیں اُس وقت بھی نہ ہو کہ جب وہ گھر سے ایئر پورٹ روانہ ہوئے ہوں۔ اور اس وقت بھی کہ جب جہاز کا عملہ جہاز میں ہوا کا دباؤ کم یا زیادہ ہونے کی صورت حفاظتی تدابیر سے آگاہ کررہا ہوگا۔ اور شایداس وقت بھی کہ جب ایک اچھے اور یادگار سفر کی اُمید لئے جہاز کے پہیوں نے زمین سے فضا میں پرواز بھری ہوگی۔

مگر پھر کچھ ہی پل میں میرے اس سچے، کھرے اور مخلص استاد نے کیا کیا نہ سوچا اور کس کس کو نہ یاد کیا ہوگا۔ یہ کہانی کوئی لکھے تو کیوں کر لکھے کہ قلم ساتھ نہیں دیتا۔ خداانہیں غریق رحمت کرے۔